大多數(shù) GNSS(全球導航衛(wèi)星系統(tǒng))接收器有兩個部分:天線和處理單元或接收器。天線是接收衛(wèi)星信號的地方,而接收器則理解接收到的信息并將其轉化為我們理解的測量結果,例如緯度和經度。在雙天線系統(tǒng)中,它們通常被稱為“主”和“輔助”天線。所示的 RT3000 裝置內置有兩個 GNSS 接收器。

盡管 GNSS

接收器完成了所有工作,但它們產生的實際測量結果與天線本身的位置有關。記住這一點很重要,因為天線電纜的長度意味著接收器有時可能與輸出位置測量相距相當遠。對于衛(wèi)星導航和日常

GPS 產品來說,這并不重要,因為它們的精度很少能夠超過幾米。

重要的是要認識到,有關位置、速度和高度的計算與天線本身有關,而不是與接收器有關。要了解 GNSS 的工作原理,我們需要將 GNSS 分成幾個部分并稍微了解每個部分。由于 GPS 是人們最熟悉的系統(tǒng),我們只看它,并將其分為三個部分:

空間部分

控制部分

用戶細分

空間部分

空間部分涉及軌道上的衛(wèi)星。2015 年,GPS 星座由中地球軌道上的 32 顆非對地靜止衛(wèi)星組成,但并非所有衛(wèi)星都處于活動狀態(tài)。每顆衛(wèi)星每 11 小時 58 分 2 秒繞軌道運行一次,平均高度為 20,200 公里(即軌道半徑為 26,571 公里)。

GPS衛(wèi)星星座被排列成六個等距的軌道平面,每個平面上不少于四顆衛(wèi)星。這種安排確保了幾乎任何時候、從地球上的任何一點都可以在地平線上方 15° 處看到至少四顆衛(wèi)星,盡管實際上通常有更多衛(wèi)星。

盡管衛(wèi)星的使用年限和設計各不相同,但其工作原理保持不變。每個時鐘包含四個基頻為 10.23 MHz 的高精度時鐘,它們不斷地在 L 波段傳輸兩個以光速傳回地球的載波。這些載波被稱為L1和L2。

L1 載波的頻率為 1575.42 MHz (10.23 MHz × 154 = 1575.42 MHz)。

L2 載波的頻率為 1227.60 MHz (10.23 MHz × 120 = 1227.60 MHz)。

載波很重要,因為它們將信息從衛(wèi)星帶回地球,正是這些信息使我們的接收器能夠確定我們所在的位置。請參閱我們的GPS信號頁或有關此的更多詳細信息。

控制部分

控制部分是指位于全球各地(靠近赤道)的多個地面站,用于跟蹤、控制并向每顆 GPS 衛(wèi)星發(fā)送信息。這是一個重要的角色,因為每顆衛(wèi)星的時鐘同步至關重要——因為整個系統(tǒng)依賴于定時。

發(fā)送到每顆衛(wèi)星的軌道信息也至關重要,因為我們需要它來確定發(fā)送信息時衛(wèi)星的位置。所有這些信息都會發(fā)送到衛(wèi)星,然后通過 L1 載波導航消息傳送到 GPS 接收器。

用戶部分

用戶細分是大多數(shù)人感興趣的部分。該細分包括擁有 GPS 接收器的任何人或任何事物;衛(wèi)星導航、手機、無人機、執(zhí)法。那么它是怎樣工作的?

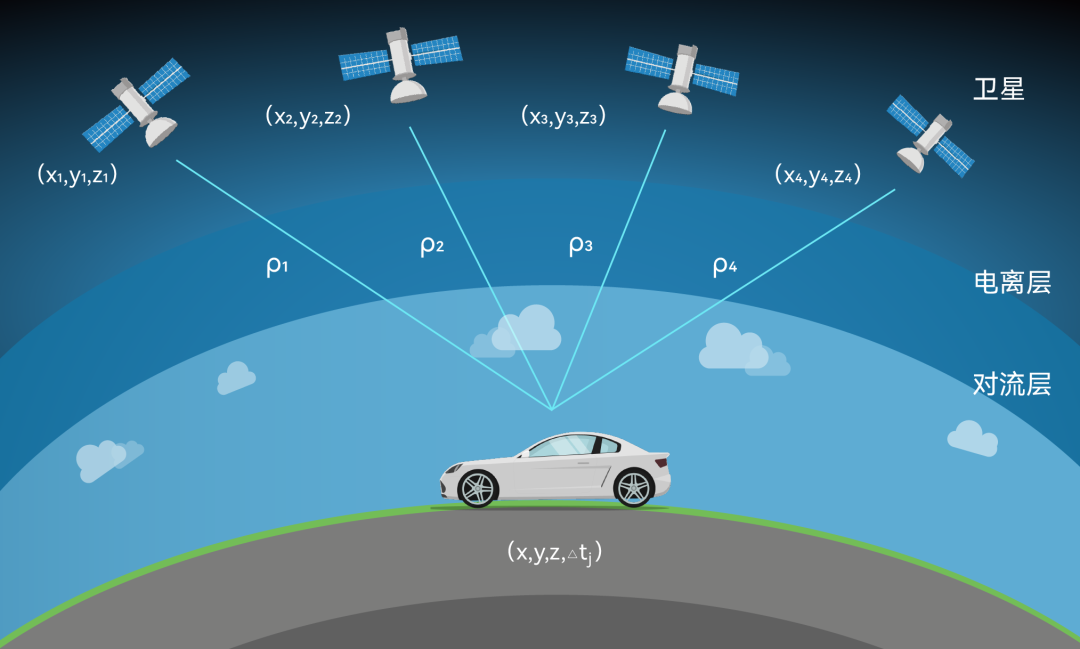

正如我們已經看到的,有一個衛(wèi)星群在我們頭頂上空運行,以光速將源源不斷的信息流發(fā)送回地球。了解這如何幫助確定我們的位置需要一些時間,但它基于稱為三邊測量的過程。

在我們介入之前,我們應該糾正一個常見的誤解。衛(wèi)星導航或手機內的 GNSS 接收器絕不會向衛(wèi)星發(fā)送任何信息。我們今天使用的接收器是完全被動的——它們只接收信息。當歐洲的伽利略系統(tǒng)運行時,其接收器會略有不同,因為會有緊急功能,激活后會發(fā)送信息,但這不適用于正常運行。

當你聽到人們談論 GPS 跟蹤的東西(例如裝甲車)時,正在發(fā)生的事情是這樣的。車輛上的 GNSS 接收器正在接收來自衛(wèi)星的信號并確定其所在位置。一旦它知道自己的位置,它就會使用其他系統(tǒng)(例如 GSM 數(shù)據連接)將此信息發(fā)送回某個監(jiān)控站。