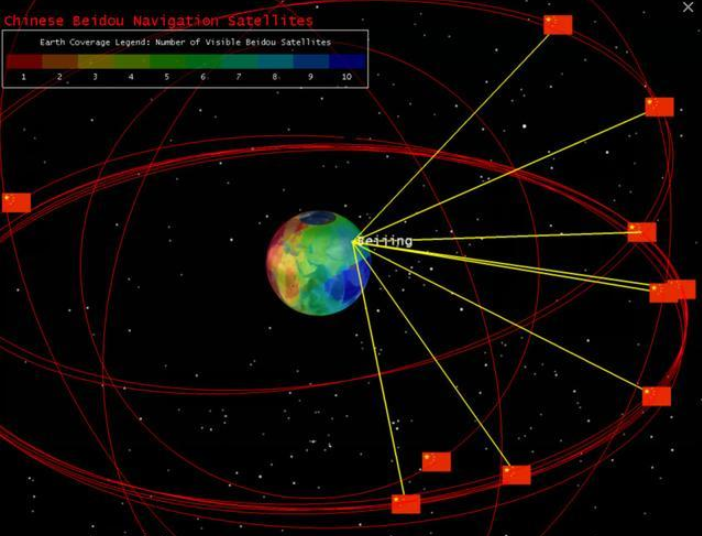

在中國研發北斗系統以前,曾經尋求加入歐洲的“伽利略”系統,不過最終被坑了20億人民幣的學費,而且什么都沒有學到。逼于無奈之下,中國不得不開始研發自己的導航系統。并且在2017年成功發射了了北斗系統的第一批組網衛星,最終計劃在2020年成功覆蓋全球,和GPS一較高下。和GPS一樣,北斗系統通過完全確認衛星的精確位置,然后測量接收機到衛星之間的距離,然后利用三維坐標的距離公式,通過多星之間的三元方程式組,得出觀測點的絕對坐標值。另外,考慮到時鐘差異,實際上該方程組為四元方程組,所以需要第四枚衛星作為定位參照,從而得到最終結果。

雖然說這樣,但是考慮到衛星軌道,時鐘,以及大氣對無線電信號的影響,衛星定位會有一定程度的誤差,所以被引入了差分矯正——通過發布衛星對擁有精確坐標點基站的誤差偏差值對其進行修正,這一數據可以讓北斗獲得米級的定位精確度。不過由于北斗衛星的數量并未滿足全球定位的需求,所以這意味北斗只能對東亞區域進行精確的定位。全球大范圍的效果,就只能夠依靠模擬了。而作為對該系統的補充,對應的開放式訪問接口已經被公開,按照該標準,國內開發出了北斗所使用的專用導航芯片和基帶系統,使得北斗所使用的接收器可以達到100%的國產化,達到100%的獨立自主。